محتويات

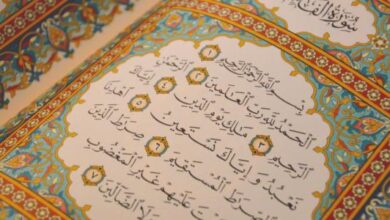

تُعدُّ سورة المُطفّفين أو سورة ويلٌ للمُطففين أو سورة التطفيف آخر السور المكيّة نُزولاً، كما جاء ذلك عن صاحب الكشاف الزمخشري، والإمام السيوطيّ، حيث قال الزمخشريّ إنّها مكيّة، وهي آخر سورةٍ نزلت بمكة، وذكر السيوطيّ في كتابه الإتقان أنها آخر السور المكيّة نُزولاً، حيثُ نزلت على النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- قبل الهِجرة، ورجّح محمد سيد طنطاوي أنها مكية؛ بسبب حديثها عن الأبرار والفُجّار.[١]

وأمّا عدد آياتِها فهو ثلاثةٌ وستون، وتُعالِج السّورة الغنى وطُغيان أهله، واستغلالهم للفُقراء، وتُحارب تطفيف النّاس للميزان والكيل، وذَكَرت الفُجّار وأعمالهم وجزاءهم في أسفل سافلين، والأبرار وجزاءهم في أعلى عليّين، وما يتمتّعون به من نعيمٍ دائمٍ، كما بيّنت سُخرية المُجرمين من المؤمنين في الدُّنيا، وتغيّر الحال يوم القيامة؛ فَيَسْخر المؤمنين منهم،[٢] وقيل إنّها نزلت بين مكة والمدينة، وكان نُزول آخرها في المدينة، ونقل القُرطُبيّ أنّها مكية في قول ابن مسعود -رضي الله عنه- والضحاك ومُقاتل، وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: هي مدنية إلا ثمان آيات؛ وهي آخر ثمانِ آياتٍ منها.[٣]

وقيل إنّها من السّور المدنيّة، وأنّها أول السّور المدنيّة نُزولاً، وجاء عن جابر بن زيد أنّها نزلت بين مكة والمدينة؛ فلذلك هي من السّور المكيّة؛ لأنّ العبرة في السور المدنيّة بما نزل بعد الهِجرة على أقوال عُلماء علم القُرآن، ويُرجّح العديد من العُلماء أنّ من الأقوال الحسنة نُزولها بين مكة والمدينة.[٤]

تُعدّ سورة العنكبوت السّورة التاسعة والعشرون في ترتيب المُصحف، وهي من السّور المكيّة، وقيل إنّ أغلبها مكيّ، وقيل: إنّها مدنيّة، وقيل: إنّ بعضها مكيّ، وبعضها مدنيّ، وهي من أواخر السّور التي نزلت في مكّة، وبعضها نزل في المدينة، فلذلك اعتبرها بعض العُلماء مكيّة، وبعضهم اعتبرها مدنيّة، ومن قال إنّها مكيّة على اعتبار أنّ سورة الرّوم نزلت قبلها، ونزلت بعدها سورة المُطفّفين، وكلاهما مكيّتان، فعلى ذلك تكون سورة العنكبوت مكيّة، وإذا قيل: سورة المطففين آخر ما نزل بمكّة، فالمقصود: آخر سورةٍ كاملة نزلت في مكّة، وكانت هذه السّورة قد نزل بعضها قبلها وبعضها بعدها.[٥]

وقيل إنّها نزلت على النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- في طريق الهجرة بين مكّة والمدينة،[٦] وقيل: إنّها آخر السور نُزولاً بمكّة، وما ذُكر فيها من صفات المُنافقين فهو من باب الإخبار بالغيب،[٧] وقيل إنّها مكيّة باستثناء أول إحدى عشرة آيةٍ منها، والآية الستين منها.[٨]

توجد العديد من الطُّرق التي يُمكن من خلالها تحديد المكيّ من المدنيّ، ومنها ما يأتي:[٩][١٠]

- السّور المكيّة ما نزل في مكة وضواحيها؛ كمنى، ومُزذلفة، وعرفات، وقيل: إن المكيّ ما كان فيه خطاباً لأهل مكة.[١١]

- الرواية عن الصحابة الكرام الذين عاشوا في فترة الوحي، ومُشاهدتهم للتنزيل، أو التابعين الذين سمعوا من الصحابة الكِرام؛ وهو ما يُسمّى بالنّقل السماعيّ، وهذا لم يرد عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-، فيرجع الأمر لحفظ الصحابة الكرام، ومن الأمثلة على ما عُرف أنّه مكيّ أو مدنيّ عن طريق الصحابة -رضي الله عنهم- قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)،[١٢] فقد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّها نزلت لما أسلم عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ومن المعروف أنّه أسلم في مكة، فالآية لذلك مكيّة.

- القياس الاجتهاديّ، من خلال النّظر في السّور والآيات المُتّفق على مكان نُزولها، واستنباط خصائص السّور المكية والسّور المدنية، وتطبيقها على باقي الآيات والسّور التي لم يُعرف مكان نُزولها.

- السّور المكيّة نزلت قبل الهجرة حتّى وإن نزلت في غير مكّة، فالعبرة فيها للزمان وليس للمكان.[١٣]

توجد العديد من الخصائص والمُميزات التي تتّصفُ بها السّور المكيّة، والتي قام العُلماء باستنباطها، وهي كما يأتي:[١٤][١٥]

- اهتمامُها بترسيخ العقيدة الإسلاميّة وإثباتُها، وفيها الأمر بالإيمان بالله -تعالى- وتوحيد الألوهيّة والربوبيّة والأسماء والصفات، والبعد عن الشرك.

- ذكرُها لليوم الآخِر، وتذكير النّاس بيوم القيامة، والنّداء فيها ب “يا أيها النّاس”، وذُكِر لفظ النّاس في النّداء؛ لأنّ الغالبية كانوا غير مسلمين.

- تشريعُها لأُصول العبادات والمُعاملات والفضائل بِشكلٍ عام، واهتمامها بتفصيل قصص الأنبياء ودعوتهم، وما حصل مع أقوامهم من العذاب في الدُّنيا والآخِرة، وذِكرها للأُمم السابقة.[١٦]

- ↑ محمد سيد طنطاوي (1998)، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 315، جزء 15. بتصرّف.

- ↑ جعفر شرف الدين (1420 هـ)، الموسوعة القرآنية، خصائص السور (الطبعة الأولى)، بيروت: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، صفحة 125، جزء 11. بتصرّف.

- ↑ محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري (2001)، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (الطبعة الأولى)، بيروت: دار طوق النجاة، صفحة 212، جزء 31. بتصرّف.

- ↑ محمد الطاهر بن عاشور (1984)، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، تونس: الدار التونسية للنشر، صفحة 187، جزء 30. بتصرّف.

- ↑ أحمد حطيبة، تفسير الشيخ أحمد حطيبة، صفحة 3، جزء 183. بتصرّف.

- ↑ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (1423هـ)، تفسير مقاتل بن سليمان (الطبعة الأولى)، بيروت: دار إحياء التراث، صفحة 371، جزء 3. بتصرّف.

- ↑ مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (1993)، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (الطبعة الأولى)، مصر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، صفحة 1822، جزء 7. بتصرّف.

- ↑ محمد القاسمي (1418 هـ)، محاسن التأويل (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 544، جزء 7. بتصرّف.

- ↑ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي (2003)، دراسات في علوم القرآن الكريم (الطبعة الثانية عشرة)، صفحة 126-129. بتصرّف.

- ↑ غانم بن قدوري بن حمد بن صالح، آل موسى فَرَج (2003)، محاضرات في علوم القرآن (الطبعة الأولى)، عمان: دار عمار، صفحة 78. بتصرّف.

- ↑ محمد شفاعت رباني، المكي والمدني، صفحة 2. بتصرّف.

- ↑ سورة الأنفال، آية: 64.

- ↑ مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار (1431 هـ)، شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار ابن الجوزي، صفحة 65. بتصرّف.

- ↑ أحمد حطيبة، تفسير الشيخ أحمد حطيبة، صفحة 2-3، جزء 1. بتصرّف.

- ↑ مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار (1431 هـ)، شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار ابن الجوزي، صفحة 71. بتصرّف.

- ↑ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي (2003)، دراسات في علوم القرآن الكريم (الطبعة الثانية عشرة)، صفحة 131. بتصرّف.